※この記事にはプロモーションが含まれます。

「キャライラストの下描きを描くときのポイント」を初心者向けにまとめます。

前回の「ラフ画の描き方」と合わせてどうぞ。

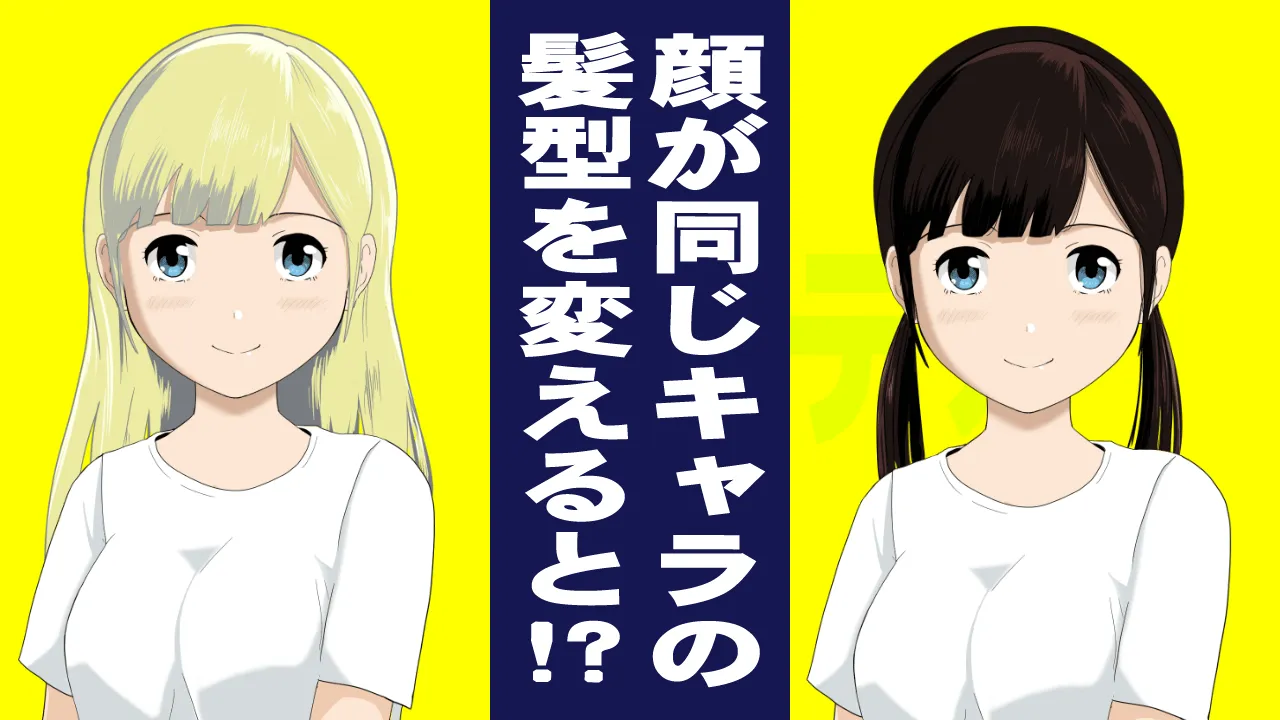

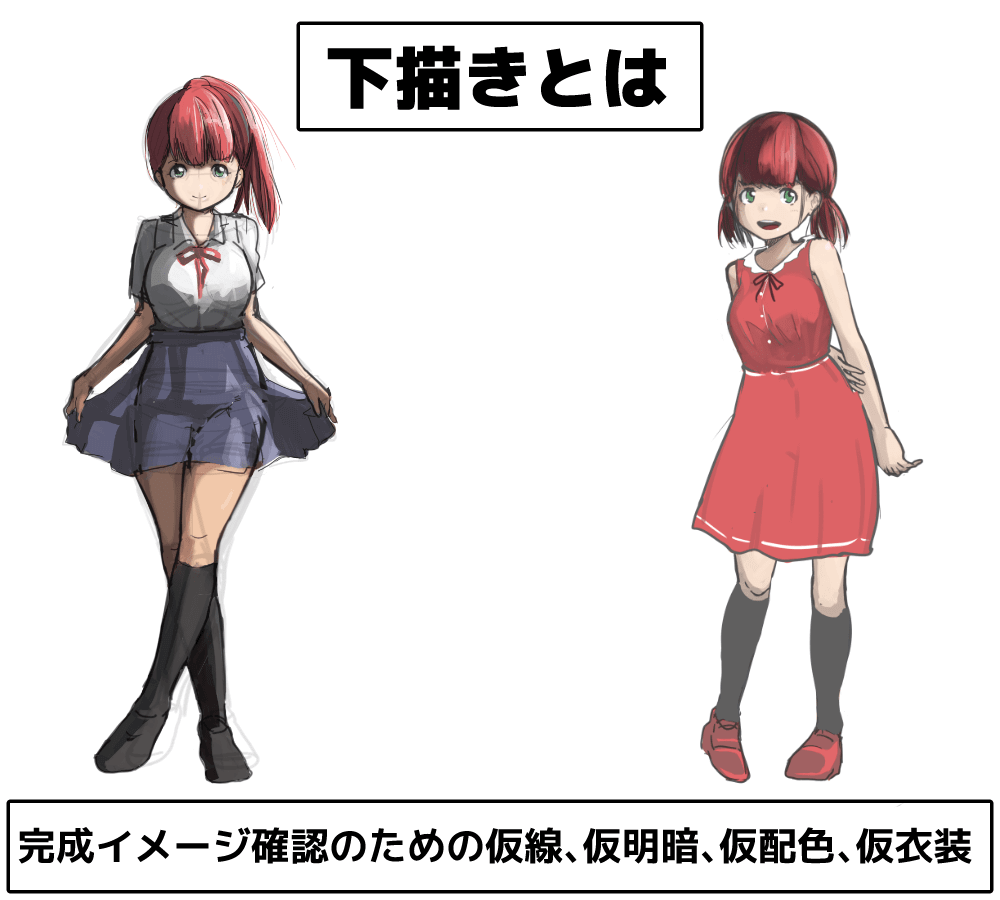

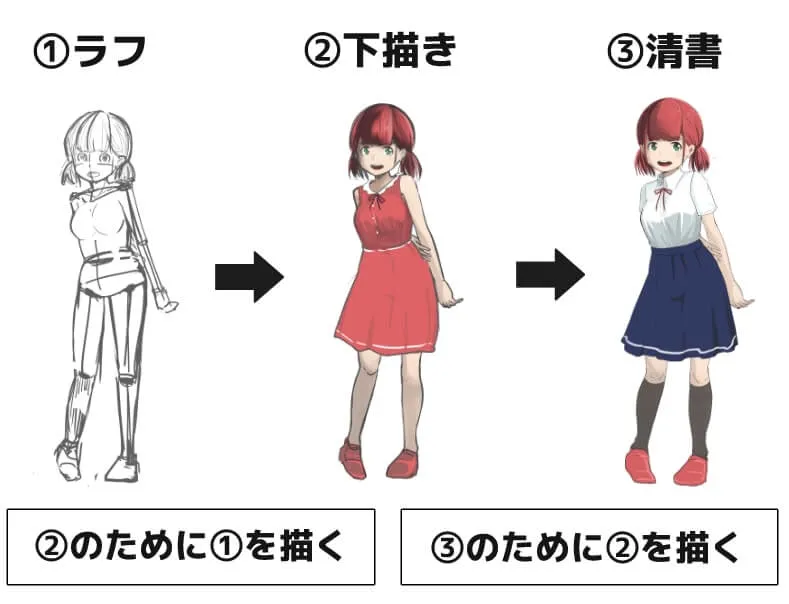

今回は、こちらの絵(↓)の下描き例を参考にしましょう。

- もくじ

1 下描きでやることとは

「ラフ画の描き方」にも書いたように、下描きでやることは「完成図のイメージ確認」です。

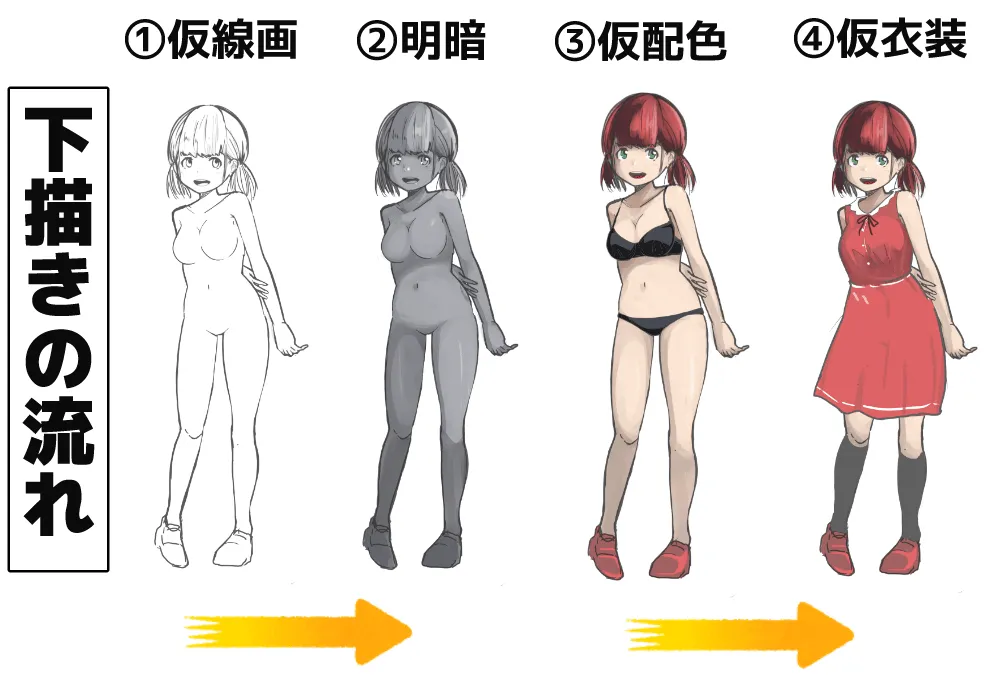

どこまでを下描きと定義するかは人によると思いますが、自分は「仮の線→明暗→仮の色→仮衣装」の4つの工程を下描きと定義しています。

詳しくは「2 下描きの手順」もご参照ください。

- ラフを参考に仮の線画を描く

- 明暗(光とカゲがどの位置にできるか)を決める

- 明暗を参考に仮配色する

- 仮線画と明暗を参考に衣装を着せる

ラフでざっくり描いた線を清書に近づけるわけですな。

1-1 ラフと下描きの違い

「ラフ画の描き方」のおさらいになりますが、ラフ画と下描きには以下のような違いがあります。

- ラフ画:関節、顔のパーツのアタリをつけるための描く

- 下描き:線、明暗、配色の確認のために描く

1-2 下描きと清書の違い

自分は、下描きと清書の違いを以下のように判断しています。

- 下描き:ラフを参考にしながら線、明暗、配色を確認

- 清書:下描きの雑な部分を丁寧に描き直す

↑上の作例では、下描きからほとんど変更はないものの衣装が変わり、服のシワや髪の色が細かくなってますな。

下描きで明暗や配色をしっかり決めておけば、清書の色塗りはかなり時短できるのです。

2 下描きの4手順

自分が下描きをおこなうときの4つの手順をご紹介します。

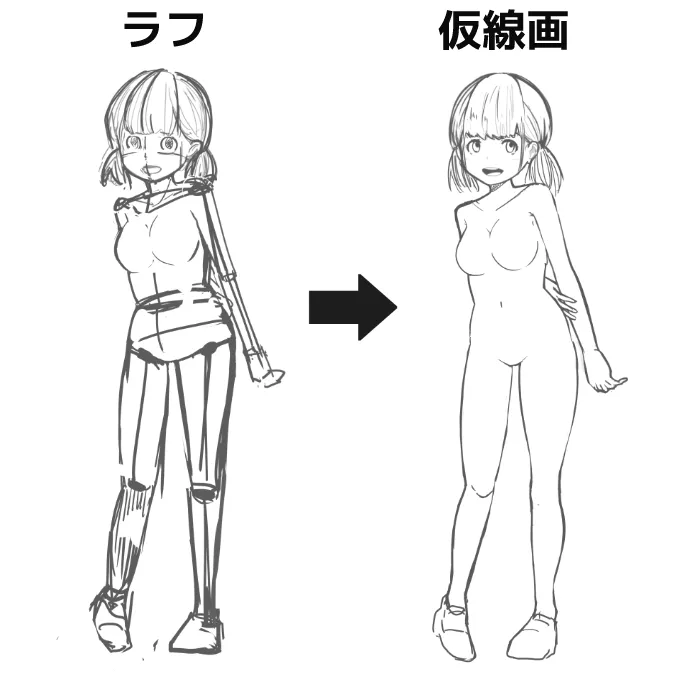

2-1 ラフを基に仮の線画を描く

ラフをなぞりながら仮の線を描きます。

自分はラフから清書まで全部Gペンでやってますが、別に鉛筆でもシャーペンでもお好みでOKです。

仮といっても清書でほとんど修正を必要としないように、完成形に近いフォルムを意識したほうがいいかもしれません。

「ラフ画の段階」で関節や目の位置をバシッと決めておけば、余計な修正が発生しないのでスムーズに進みます。

2-2 明暗を確認する

グレースケールで光源と陰影を決めます。使用したブラシは「筆→油彩→ガッシュ」です。

↓下の図のように光が当たる部分を明るく、カゲになる部分暗く塗り分けます。

陰影の知識が多少必要になると思うので、お絵描き講座パルミーの「陰影講座」などをご参考に。

2-3 着色イメージを確認する

先ほどグレースケールでつけた陰影を、本来の色に置き換えます。

色が変わるだけで、陰影の位置は変更ありません。

下着は描いても描かなくてもいいですが、自分は服のシワやカゲを描くときのアタリにするので一応描いてます。

2-4 仮衣装

素体の上から衣装を着せます。まぁ見てわかるように、自分はぶっちゃけ服を描くのは得意じゃないのですが(笑)

とりあえず袖やスカートの長さを色々テストして、一番しっくりくる長さに落ち着かせます。

バストは素体と服の間のスペース(↓)を意識すると、自然なふくらみになるかなと。

この空間がないとバストが協調されすぎて性的な印象が強くなっちゃうんですよ。

まぁ好みの問題なのでそれがダメというわけではありませんが、自分は自然な仕上がりが好みです。

以上です。

3 下描きの知識が学べる本・講座

毎度恒例の本日のおすすめコーナーです。

今回は「下描き」が学べる本や講座をピックアップします。といっても、前回の「ラフ画の描き方」と同じです。

3-1 意外と知らないラフの描き方講座

「ラフの時は良い絵に見えたのに、線画にしたら微妙……」 そんなふうに思ったことはありませんか? この講座では、そんなよく…

お絵かき講座パルミーの講座の一つです。ラフの描き方講座というタイトルですが、本日の記事で紹介した下描きの工程も学べます。

7日間お試しを利用すれば無料で視聴できるのでお得です。

3-2 陰影練習講座

この講座は、立体的な影のつけかたを習得するための中級者向け練習講座です。 立方体や円柱は分かるけれど、実際の絵では影のつ…

同じく「お絵描き講座パルミー」の講座です。

言わずもがな、陰影の質は絵のクオリティを左右するので学んでおいて損はないかと。

3-3 色塗りチュートリアル

「立体的なキャラ絵を描く方法」がまとめられた本です。

体型的に実践しやすい本ではありませんが、作者さんの画力が高くて惚れ惚れしますな。

以上です。